世界上每一个国家都有他自身的色彩,用以与其他做区分。当谈及中国时,大多数人想起来的可能是“中国红”、“汉字”、“长城”等词汇。一千个莎士比亚笔下有一千个哈姆雷特,而耳闻“中国”二字,首先涌入脑海的是“历史”,悠远且气势宏伟。小时候,会在夏日的晚上,搬个小板凳坐在院子里,摇着蒲扇听老人讲那些过去的事。现在充斥在夏日生活里的却是空调与手机。听不到长辈对于过去艰苦岁月的“唠叨”,体会不到祖孙相隔几十年却能产生共鸣的奇妙。突然在这个夏天,急切地想要去了解关于身边的故事和逝去的光阴。今天就来探一探这蓝塘晏氏的历史。在取得“人证”前,先获得了最为真实的历史记录--族谱。[蓝塘晏氏族谱]载:宋景定三年,十二世祖由上高义城钧石塘徙楼下。生八子,长子居楼上,三子居东边,四子居西边。相隔数十步,鼎立而居。从这简短的几句古文记载中,我们可以知道蓝塘晏氏是从上高县辖区内的钧石塘搬迁而来,他们选择在鹄山乡西南边的平......

晏据玉林市公安局统计,截至2016年底,玉林市辖区内晏姓户籍人口为6827人。晏姓族群在全国姓氏人口中排名241位,在玉林也仅有数千人。人口不多,却是一个亮点纷呈的族群。晏婴(公元前578年-公元前500年),字平仲,夷维人,春秋时期齐国著名政治家、思想家、外交家,被晏氏族人大多尊奉为得姓始祖。晏墉晏墉(835年-891年),字仰高、又字宗道,唐懿宗咸通十年己丑科进士及第,列第十二名,为江西东南晏氏第一世祖。娶王氏,封夫人。生一子晏延昌。晏延昌生二子:长子晏郜、次子晏邵。晏邵生七子上蒙山(江西高安市),晏郜生八子下江南,繁衍分迁至湖、广、川、陕、云、贵、浙、苏等全国各地。郜公支传至为第五世,为北宋宰相、著名词人晏殊,第六世为北宋著名词人晏几道,后世称其父子为"大晏小晏"。他们两人的词不仅在宋代名震一时,就是在整个词史上也占有很重要的地位。姓氏来源晏姓是一个多民族、多源流的姓氏群体。晏姓起源......

6月14日,有机会到梅山踏访水井河晏氏祖茔。客车沿着庄溪到麻池的公路,在离公路边一棵大白果树里许的梅山供销社处停下。我向东折转,走过一条小沟,来到一户田姓人家。只见一条葱翠的山岭从高高的蒲岭奔下来,在这户田姓人家所在处转过一个弯,化作无数个馒头样的山峦,向西荡漾开去。梅山晏氏家族墓群在这户田姓农家门前十多米处,一片农田中间,并排坐落着三座坟冢。墓碑和侧面的围石尚存,只是有的已经错位裂缝。碑石向前倾斜着,随时都有可能坍塌。有几块墓碑散乱地仆倒在农田里。几根构树从墓碑围石的接缝中挣出来,在墓顶上摇晃着硕大的脑袋,像是在对我诉说着晏氏家族的百年沧桑。田太孺人墓这片坟冢始建于清朝乾隆年间,葬水井河晏氏开基祖晏世华的继配田太孺人,后附葬田太孺人的儿子晏有龄和晏有龄的儿子晏思赞。在这片坟地里,居中的是田太孺人墓,东面为晏有龄墓,西面为晏思赞墓。三座坟墓的墓碑均由三块碑石组成:右边的一块我姑且称为“序碑......

歙县三阳镇老竹铺村,是名茶“老竹大方”的主产地。在此行之前,对其印象还是停留在二十多年前的记忆。那时的竹铺村是乡政府所在地,因其处于皖浙两省交界地带,一些单位长期在竹铺村的公路上驻点设卡,后来徽杭高速开通,再加上撤乡并镇,竹铺村失去了昔日的热闹,渐渐淡出了外界的视野。竹铺古时又称“竹浦”,村落位于青山环抱之中,山上盛产竹子,昌源河、竹源河在此交汇,这也许是古村名“竹浦”的来由。清光绪年间竹铺村有个叫洪士尚的秀才,曾以“一池明月,两岸清风”来形容竹铺村依山傍水的秀美风光。查了很多资料,无据可考竹铺村民间“浦铺”混用的原因,根据竹铺村的地理位置及发展历史来推测,因其位于皖浙边关,徽杭古道穿村而过,官府在此设有铺驿,或因随着徽杭古道商贸往来趋繁,这里便发展成了店铺林立的商贸区,故村名由“竹浦”逐渐演变成“竹铺”。民间对竹铺境内的地名与村落习惯冠个“老”字,如“老竹铺”、“老竹源”、“老竹岭”,或......

...

...

...

...

...

...

...

...

乐稼晏氏西坪清江是团溪河中下游,古名高溪、萼溪,现在民间多称乐稼河。河水回环曲折,平静地穿行于丘陵田园间,有如仙女遗留的彩带,又似串起粒粒小丘陵的碧绿丝绳。西坪乐稼的土地在小河滋润之下,一片沃野,鸟语花香,人寿年丰,成为西坪宝地。清江不仅滋润了土地,更养育了人才,仅在原乐稼乡境内就孕育了两大文化世家,清江塘赵氏、乐稼晏氏,都成长于清末民国时期的清江之滨。赵氏已有龙先绪先生详尽叙述,今单表乐稼晏氏。乐稼羊石场,旧属遵义县南乡平水里六甲、团溪区乐稼乡,今属西坪镇南坝村。羊石场原名大碑场,《遵义府志》载“城南九十里,平里,日巳、亥集”,因附近大碑桥而得名。民国末年,集市凋零废弃。场边河段名叫龙塘,陂泥南侧,荒土岩石间,隐约可见石砌炉窑、三合土沟渠等,这是晏香泉新萼纸厂遗迹。“乐稼晏姓系春秋齐相晏婴(平仲)后裔,祖籍江西吉安府吉水县,明万历年间晏兴隆、兴国宦游四川思南大堡,遵义南乡平水里西坪,大坡......

春秋时期,身为宋国公室后裔的晏氏一族,于齐桓公时期投奔齐国,并定居齐国,世代为齐国大夫。《管子·小匡》记载:“故使鲍叔牙为大谏,王子城父为将,弦子旗为理,宁戚为田,隰朋为行,曹孙宿处楚,商容处宋,季劳处鲁,徐开封处卫,晏尚处燕,审友处晋。”此处的“晏尚”应为齐国晏氏的开族始祖。《管子·大匡》又记载:“管仲告晏子曰:‘贵人子处华,下交,好饮食,行此三者,有罪无赦。士出入无常,不敬老而营富,行此三者,有罪无赦。耕者出入不应于父兄,用力不农,不事贤,行此三者,有罪无赦。’”房玄龄注释,此处的晏子就是就是晏平仲的先祖,只是不知其名。...

根据《齐侯鎛钟铭》晏弱为宋穆公曾孙,得氏时间应该是在宋穆公(约前785年—前720年)死后其位让与太子与夷,并使其子冯出居于郑,这里的子应该是嫡长子,应该还有其他庶子,这些庶子很可能被分封与“晏”的食邑,其后人便以邑为氏。晏氏非出自姜姓,出自宋公室子姓,西周初年封于宋国(今商丘一带)叫“晏”的食邑,后裔“以邑为氏(即今天的“姓”)“。最早晏姓名人为晏弱。最早晏氏记载为《范阳龙潭卢氏宗谱》记载周平王时期卢姓始祖齐国高傒公夫人晏氏(约前725年—前644年)。...

...

...

...

在永安燕江北岸,有一座明代庙宇“晏公庙”。提起晏公,他可是大名鼎鼎的沙溪流域,船家舟子闯滩过礁的守护神,他与对岸的天妃宫(妈祖)齐名。晏公庙供奉神像浓眉虬髯,面如重漆,生性刚烈,疾恶如仇,正直威严。永安北门城区有一晏公街,相沿至今均未变更。昔有楹联曰:“扇中一枝梅,日日摇风,风吹枝不动!鞋上一朵花,天天踏浪,鞋湿花不湿!”晏公,姓晏,名戍仔,江西临江府清江镇人,或又云临江县人。元末,以人才应选入官,为文锦局堂长。后来他病故了,人们立庙祭祀他。晏公经常在江湖河海显灵弘法造福于四方,明代朱元璋亲自赐封"神霄玉府晏公都督大元帅",后因保佑海运,被封为显应平浪侯。据传说,朱元璋率兵反元时,有次船行大江忽遇狂风大作,白浪滔天随时会将船打翻。朱元璋大惊失色地说道:“莫非天亡我也!”正危难之际,忽见有穿红袍神人踏浪飞来,迅速将船拉到沙滩上,避过覆船灭顶之灾。朱元璋大喜道:“请问救我者是谁人啊?”只隐约听......

“旌表儒士杨涛之继妻晏氏节孝门旧址”位于新县千斤乡沙石居委会杨畈村民组杨畈湾,清道光年间(公元1847年—1849年)建造而成,是为皇上谕旨旌表儒士杨涛之继妻晏孺人节孝懿德,为其建造节孝门楼。门楼有各种雕刻、“玉石圣旨”、“清白家风”和“旌表儒士杨涛之继妻晏氏节孝门”匾额、门楼下有一对青石鼓等。杨畈湾全貌清道光年间,沙石湾杨畈儒士杨涛三十岁病逝(公元1792-1822年),其继室晏氏二十余岁(公元1796年-1859年),出嫁到这里才一年多,她精心抚养幼子,可一年多儿子又夭折,她痛不欲生,一心要随夫而去,婆婆将长房孙子过继给她为养子,要她好好抚养孩子。从此,她侍奉婆婆、教育抚养子孙,尊老爱幼,邻里和睦,一家四十余口,同甘共苦,其乐融融。晏孺人恪守妇道,尽节尽孝终身不嫁,其事迹广为传颂,名震十里八乡。杨氏族谱记载,“晏孺人,赐进士出身,睢宁县知县承仲公之胞妹,年二十余来归,逾年而公卒,疾笃时......

1、敦伦要求族人及后世子孙(以下同)按儒家“君臣父子夫妇昆弟朋友”的伦理道德标准行事;2、立品要求以“君子”之大节立身,要做到“行止端方、自爱谨慎,勿陷匪僻之流”;3、孝亲指出“孝为百行之首”,后世子孙要做到“竭力以事父母,报亲恩于万一”;4、敬长要求对长上须“必让必顺”,谦恭崇敬;5、睦族要求族人之间必须和睦相处,以建“仁里义门”为准则;6、和邻要求对同居邻里皆应“接之以温厚,应之以公平,则定无纷争”;7、耕读指出“勤俭乃黄金之本,诗书乃丹桂之根”,故要求“为农者竭力耕田,为士者苦心善读”;8、自修要求按忠孝节义且过而能改的标准修身处世;9、承先要求族人及后世子孙继承吾族先祖的高尚品德,切实做到“行己贵端、交人贵慎、出言贵诚、做事贵敬”;10、训后指出后人行事总以前人为楷模,为长上者必须以身作则,无论为学为商为农为艺都要勤劳敬业以为后人榜样。而教育后人,则必须遵循“爱必劳之”的原则,不要......

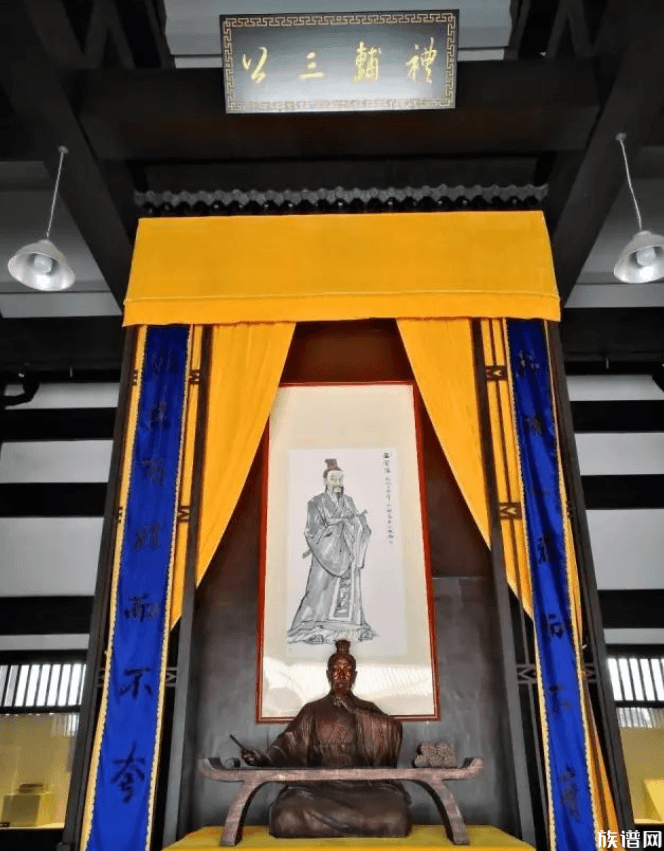

江西省九江市修水县晏氏宗祠位于白岭集镇修水五中对面。占地600平方米,前面是修河源头,背靠幕阜山主峰,左邻南岭,右傍金峰山。01晏氏发展史一.受姓起源,赐其姓晏晏氏源远流长,考自黄帝轩辕氏娶西陵氏女曰嫘祖为帝元妃。其层孙陆终,陆终氏元妃曰姜仕,姜仕有孕将娩,梦鷃飞庭,祥光充溢感而诞安。赐其姓晏名安,为晏氏受姓始祖。二.自北而南播迁发展晏安封于邾邱太原之地。(今山东省齐河县晏城)故晏氏古曰太原郡。衍至周襄五十五年(公元前637年)晏弱诞世,谥桓,世称桓子。于周定五六年(公元前601年)生晏婴字仲谥平,世称平仲(晏子)为齐大夫,相国名显诸侯辅灵、庄、景三公位,流传至今“晏子使楚”,是当时政治家,军事家,外交家,当称为齐国青天,故吾族号称青齐堂。晏婴生子晏圉(公元前552年至496年)为避田氏之乱而迁鲁。衍至汉代晏应发(公元40至114)于东汉建武时任参政院检点,迁江南建成业。东晋晏连字乾三偕妻......

...

...

...

...

晏

陕西·-宝鸡市-凤...

陕西·-宝鸡市-凤...

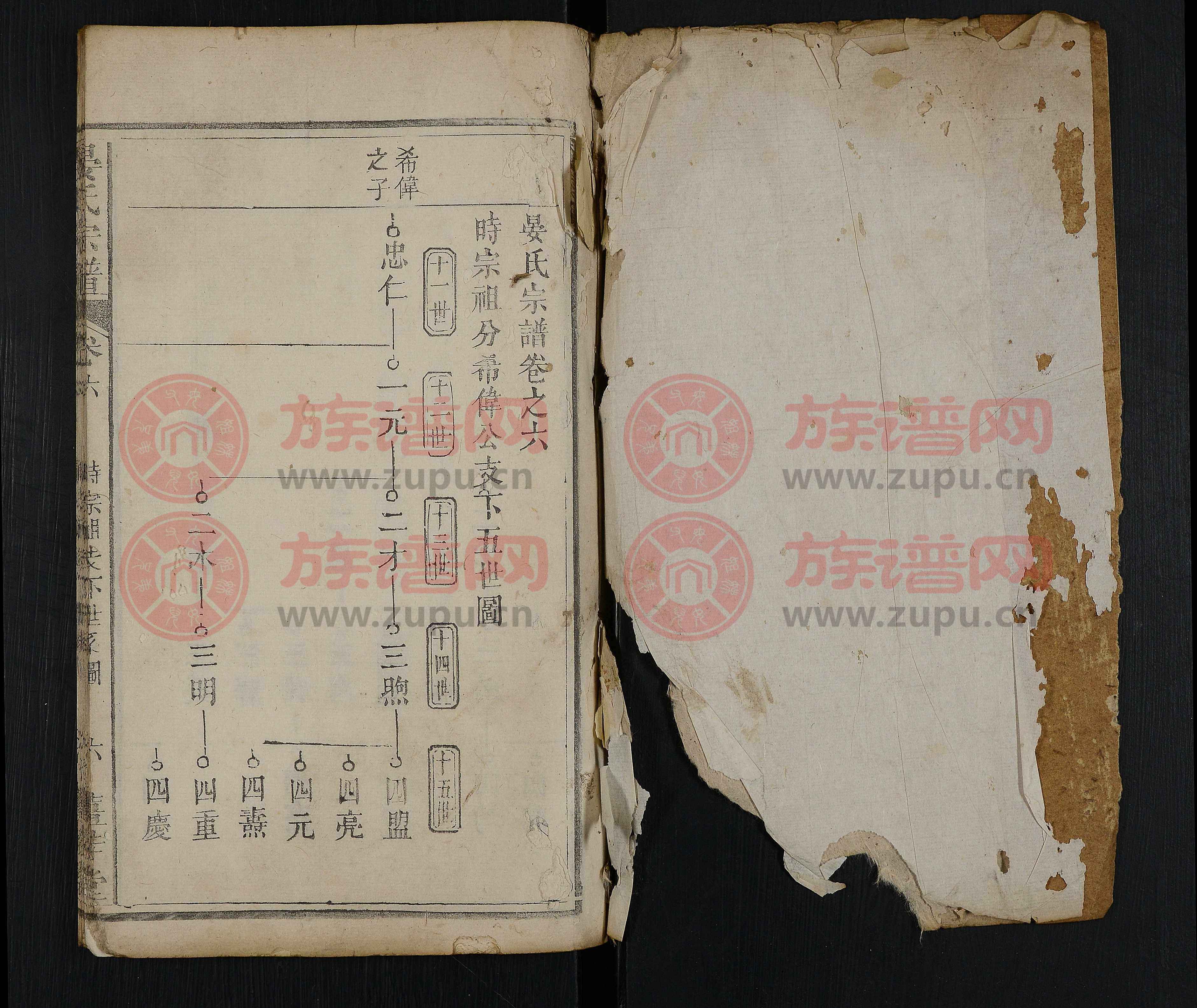

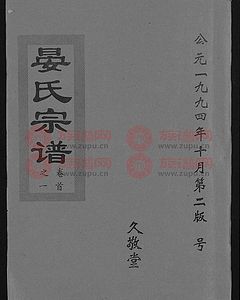

晏氏宗谱 [20卷,首1卷]

湖北·罗田...等地.

湖北·罗田...等地.

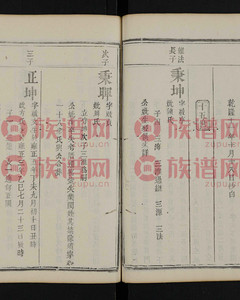

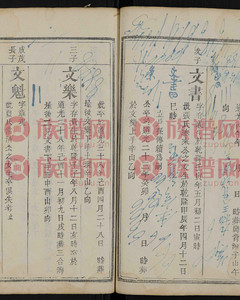

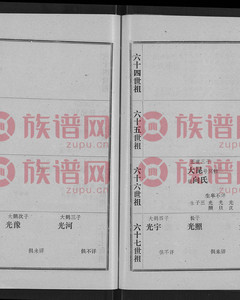

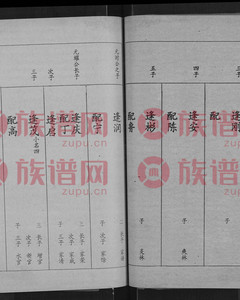

12.晏氏宗谱 [20卷,首1卷], 卷14, 1373-1863

中国, 湖北·, 罗田...

中国, 湖北·, 罗田...

晏氏宗谱 [9卷,首2卷]

湖北·孝感...等地.

湖北·孝感...等地.

9.晏氏宗谱 [20卷,首1卷], 卷10, 1373-1863

中国, 湖北·, 罗田...

中国, 湖北·, 罗田...

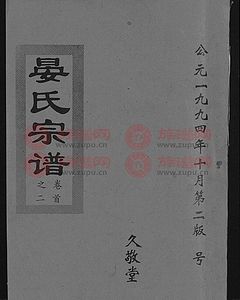

2.晏氏宗谱 [4卷,含卷首], 卷二, 1600-1995

中国, 湖北·, 汉川...

中国, 湖北·, 汉川...

晏氏宗谱 [4卷,含卷首]

湖北·汉川...等地.

湖北·汉川...等地.

晏氏宗谱 [9卷,首2卷]

湖北·孝感...等地.

湖北·孝感...等地.

晏氏宗谱 [4卷,含卷首]

湖北·汉川...等地.

湖北·汉川...等地.

4.晏氏宗谱 [9卷,首2卷], 卷二, 1600-1994

中国, 湖北·, 孝感...

中国, 湖北·, 孝感...

微信登录

微信登录

手机号登录

手机号登录